Vous êtes dans la catégorie : Actualités Aix (49 articles)

Le vendredi 12 mai 2023 dans l’après-midi, les élèves du Lycée Militaire se sont encore illustré lors du concours d’Eloquence organisé par le Rotary club d’Aix-en-Provence.

Emy DELPONT et Ramu ABDULLAH, élèves de terminale se sont d’abord classés parmi les 65 demi-finalistes sur 700 élèves, puis parmi les 8 demi-finalistes avant de terminer 2è de la compétition pour Ramu.

Le thème de leur discours était imposé et c’était sur celui de la Paix qu’ils ont brillé.

Les performances :

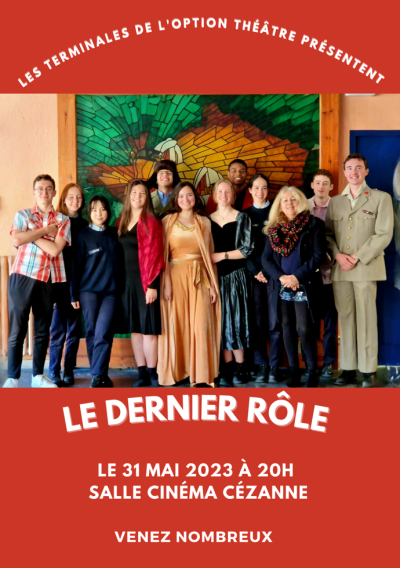

Les élèves de terminales de l'option théâtre du LMA présenteront leur pièce "Le dernier rôle" le mercredi 31 mai 2023 à 20h dans la salle Cinéma Cézanne.

Venez nombreux !

Les élèves de premières de l'option théâtre du LMA présenteront leur pièce "Les grands rôles" le mardi 6 juin 2023 à 20h dans la salle Cinéma Cézanne.

Venez nombreux !

Les élèves de secondes de l'option théâtre du LMA présenteront leur pièce "Rire pour survivre" le mercredi 7 juin 2023 à 20h dans la salle Cinéma Cézanne.

Venez nombreux !

Jeudi 11 Mai, dans les bâtiments aixois de l'ENSAM (école nationale supérieur des arts et métiers), se sont tenues les Olympiades des Sciences de l'Ingénieur 2023. Ce concours est ouvert aux élèves de premières et de terminales.

Quatre équipes issues de la première spécialité sciences de l'ingénieur ont participé. 19 équipes étaient présentes, venant de toute l'académie.

A l'issue de de cette finale, deux équipes du LMA occupent la deuxième et troisième marche du podium.

Seconde place : Projet Curling (Elana, Merzhin, Manon)

Troisième place : Ballon de rugby connecté (Kellian, Malo, Adrian)

Les deux autres équipes n'ont pas déméritées :

Projet Starting Block Intelligent (Jules, Romain, Corentin)

Projet Masque de plongée intelligent (Cloé, Chloé, Ines, Adam)

La photo initiale réunie l'ensemble des équipes primées.

Toutes nos félicitations aux lauréats !

Jérôme Espié & Armand Bazin

Voyage Grenoble février 2023

Point de vue des élèves :

Du lundi 6 au vendredi 10 février 2023, nous, élèves de la PR3 en spécialité SI, avons participé à un voyage scolaire organisé par nos professeurs de Sciences de l’Ingénieur, messieurs Jérôme Espié et Armand Bazin.

Ce voyage nous a permis de découvrir de nombreux métiers dans des domaines spécialisés de l’industrie tels que l’hydroélectricité, la sidérurgie laser, l’imprimerie 3D, la R&D (recherche et développement) dans chaque entreprise, la fabrication de puces électroniques, de lignes haute tension, etc.

Ce voyage nous a également permis de nous informer sur les études préconisées pour les différents métiers présentés mais aussi de possibles perspectives de travail pour l’avenir. Nous fûmes accueillis chaleureusement par l’École des Pupilles de l’Air et de l’Espace pour le gîte et le couvert. Nous tenons également à remercier notre interlocutrice privilégiée, Mme Élnou Henry, que nous remercions sincèrement pour sa participation à cet incroyable voyage.

Point de vue des enseignants :

Nous sommes très satisfaits de ce voyage en région Grenobloise. Nous avons été bien accueillis par l'EPAE qui s'est montré flexible et réactive. Les journées étaient rythmées par plusieurs visites toutes plus intéressantes les unes que les autres. Madame Elnou Henry, déléguée générale de l'UDIMEC (l'UIMM local) a fait un travail remarquable de lobbying en notre faveur auprès de ses adhérents.

De la visite d'une centrale hydro électrique à une startup de micro impression 3D en passant par de l'emboutissage à très forte valeur ajoutée ou encore de la découpe laser de haute précision (pour ne citer qu'eux), les élèves se sont montrés fort intéressés et également curieux au travers de leurs nombreuses questions.

A chaque visite l'accent a été mis par tous nos interlocuteurs sur leur besoins impérieux de recrutements à tous les niveaux. Avec une prédilection pour les Bac+3 et ingénieurs.

Par cette visite, nos élèves (et nous-même) se sont rendus compte de l'étendu des métiers et des carrières possibles dans l'ingénierie.

Nous tenons à remercier également l'encadrement militaire qui a été parfait.

Bilan extrêmement positif donc qui nous encourage à reconduire cette sortie scolaire.

Plus...

Dans l'essai Petit Poucette, qu'il publie en 2012, Michel Serre philosophe et historien des sciences, passionné de pédagogie, décrit les jeunes d'aujourd'hui comme des Saint Denis modernes. La légende raconte que Saint Denis, décapité, aurait traversé Montmartre sa tête sous le bras. Selon Michel Serre, les jeunes générations, qui se promènent avec leurs smartphones ultra connectés, sont semblables au Saint : ces jeunes gens portent leur tête entre leurs mains. Michel Serre voit en effet dans les nouvelles technologies une forme extérieure d'intelligence qui libère la mémoire, supplée aux défaillances de notre pensée, et libère de ce fait la seule faculté que les machines n'ont pas encore été capables de reproduire, l'imagination, le talent créateur, l'imprévisible inventivité humaine.

L'image est élégante. Elle fait réfléchir, face à ces petits Poucets, ces modernes Poucettes, qui mitraillent de leurs pouces les écrans de leurs téléphones. Et Michel Serre de se demander si cette nouvelle génération pense autrement, apprend autrement, et si on devrait, en conséquence, lui enseigner autrement.

C'est parce que ces questions sont légitimes, parce que les nouvelles technologies mettent à la disposition des élèves et des maîtres des outils inouïs, qu'il est temps de remettre en cause nos vieilles pédagogies. Mais ces nouveaux outils ont aussi produit de nouvelles connaissances sur notre faculté d'apprendre et de penser. On les rassemble sous le nom de sciences cognitives[1]. Appliquées à la pédagogie, ces sciences ont donné naissance au néologisme « neuro-éducation ».

Depuis quelques années déjà, l'Armée française joue un rôle pilote dans l'application des sciences cognitives à la formation de ses recrues. La Direction Générale de la Formation du Com Sic (Commandement des Systèmes d'Information et de Communication) dispose de spécialistes en la matière. Les simulateurs de vol de l'École de l'Air utilisent les outils cognitifs, et sont le terrain d'investigation privilégié des chercheurs. Pour former ses hommes et ses femmes à la reconnaissance visuelle de bâtiments ennemis, l'Armée s'intéresse aux ressources des logiciels d'optimisation de la mémorisation, or ces logiciels reposent sur les mécanismes cérébraux de l'oubli, et leurs algorithmes permettent aux apprenants de mémoriser durablement, rapidement, efficacement.

Mais les chercheurs sont cantonnés dans leurs laboratoires, et les formateurs et pédagogues sont pris dans le flux quotidien de leurs missions, de leurs programmes, des besoins immédiats du système éducatif.

Il faut la force d'une institution et la volonté d'excellence des militaires pour que des lieux d'enseignement relevant des Armées puissent accueillir des expérimentations qui représentent, selon beaucoup de spécialistes contemporains, l'avenir de la formation et de la pédagogie.

C'est ce concours de circonstances favorables qui a permis, à Aix-en-Provence, que tout une équipe de classe préparatoire s'engage avec le soutien de sa hiérarchie dans l'aventure de la neuro-éducation. Depuis la rentrée 2018, le Lycée Militaire d'Aix-en-Provence a créé en ECO1 — première année de Classe Préparatoire aux Grandes Écoles, filière économique —, une Cogni'Prépa, c'est-à-dire une classe où les enseignants apprennent aux élèves comment leur cerveau fonctionne, modifient leurs pratiques pédagogiques à partir des découvertes scientifiques les plus récentes, et s'efforcent d'intégrer les nouvelles technologies à leurs méthodes d'enseignement. Car les théories des chercheurs doivent trouver leur application sur le terrain : c'est le seul moyen de les confirmer d'abord, et d'en faire un ferment de progrès ensuite.

Les Lycées et établissements de formation de l'Armée sont un lieu idéal pour de telles expérimentations : les apprenants sont motivés, l'esprit militaire les pousse à la performance, à vouloir aller au bout de leurs capacités, la rigueur militaire permet la mise en place de protocoles précis, et l'esprit d'entreprise guide les innovations. Mais ces établissements de formation de l'Armée sont aussi un lieu idéal, car ils sont ancrés dans une tradition, dans un savoir-faire, il ont des ambitions pragmatiques et décisives : alimenter les troupes qui renouvellent et fortifient la défense du pays. Avoir des pilotes plus performants, des linguistes efficaces, des officiers aux cerveaux rapides et à la mémoire solide et riche : c'est l'enjeu d'une Cogni'prépa en milieu militaire.

Séance d'initiation à la neuro-éducation avec Mme Gaspari pour la classe d'ECO1 2022, au CREPS d'Aix-en-Provence. Crédits photo: Adjudant Florent Bourseau

Le caractère singulier des élèves — adultes, engagés, soumis à des contraintes hiérarchiques — favorise enfin l'expérimentation systématique. Cette expérience a déjà permis de tester un certain nombre de principes de neuro-éducation qui

accroissent la capacité de concentration et d'attention,

démultiplie la capacité de mémorisation,

développent le sens critique,

permettent d'intégrer l'erreur au processus d'apprentissage

transforment les modalités de la prise de décision et la confiance en soi,

développent l'intelligence des émotions,

jettent les bases d'une capacité décuplée à travailler de manière collaborative, tout en connaissant ses propres ressources et ses propres limites.

La phase suivante pourrait consister à créer un parcours d'acclimatation au commandement fondé sur les retours d'expérience de la Cogni'Prépa et les avancées en neuro-éducation. En combinant contenus académiques, activité physique, connaissance critique et maîtrise de ses propres facultés intellectuelles, capacité à collaborer avec autrui, renforcement de l'estime de soi et aide à la mémorisation par reprises expansées, il y a moyen de renouveler et d'optimiser les formations militaires, qui sont déjà exemplaires à bien des égards.

Le premier principe de tout protocole neuro-éducatif est simple : il faut avoir son cerveau entre les mains. Au sens propre du terme, et non à la manière poétique et imagée de Michel Serre. Avoir non pas une machine, mais son propre cerveau. Entre les mains. Comprendre comment on pense, pas à pas, ou plutôt neurone après neurone. Cela permet alors de comprendre pourquoi — parfois — on ne sait pas, on oublie, on se trompe, on échoue. Et pouvoir ainsi vraiment savoir, apprendre durablement, corriger ses erreurs, et, enfin, réussir. C'est ce que visent ces pédagogies novatrices qui décuplent les facultés mentales de l'homme et utilisent toutes les ressources d'une technologie qui ne remplace pas la grandeur de l'esprit humain par la machine, mais qui fait plutôt du cerveau lui-même une mécanique huilée, performante. Mais aussi, mais surtout, il s'agit de faire de notre cerveau une mécanique capable de se tromper intelligemment, ce qui est le fondement de toute capacité d'adaptation, la voie royale vers des compétences dynamiques et sans cesse en expansion.

Et peut-être aussi la raison pour laquelle il y a une limite à la capacité d'évolution intellectuelle des machines...

Séverine Gaspari, Lycée Militaire d'Aix-en-Provence, Mars 2020

[1] Sciences visant à comprendre les mécanismes aussi bien physiologiques que réflexifs de la pensée et de la connaissance.

Depuis la rentrée 2018, le Lycée Militaire d'Aix-en-Provence a créé en ECO1 — première année de Classe Préparatoire aux Grandes Écoles, filière économique —, une Cogni'Prépa, c'est-à-dire une classe où les enseignants apprennent aux élèves comment leur cerveau fonctionne, modifient leurs pratiques pédagogiques à partir des découvertes les plus récentes des sciences cognitives[1], et s'efforcent de former autrement les décideurs de demain.

Séminaire Porquerolles 2018: La classe d'ECO1 2018 et son équipe pédagogique à Porquerolles, lors du tout premier séminaire Cogni organisé pour inaugurer la cogni'Prépa du L.M.A. Crédits photo: Adjudant Florent Bourseau

Comment s'est mise en place cette expérimentation ? Quels en sont les premiers résultats ?

Voici en quelques lignes le parcours d'une expérimentation unique en France. Certes, un tout petit nombre de CPGE (Classes Préparatoire aux Grandes Écoles) civiles — Lycée Janson de Sailly, à Paris, par exemple — ont officiellement initié des pratiques inspirées de la cogni-éducation dans quelques uns de leurs cours, mais l'ECO1 du LMAix est actuellement la seule CPGE à avoir son équipe complète — chef de section inclus — impliquée dans un dispositif de Cogni'Classe®[2]. La dimension innovante du projet s'explique par la détermination de l'Armée française, depuis plusieurs années déjà, à être pionnière dans le domaine des sciences cognitives. Mais revenons d'abord à la naissance du projet.

1- Origine du Projet

À la fin du mois d'août 2017, le Proviseur du Lycée Militaire d'Aix-en-Provence, M. Éric Rusterholtz a invité M. Éric Collin, qui est actuellement chef du Pôle Ingénieries et Pédagogie à la Direction Générale de la Formation du Com Sic (Commandement des Systèmes d'Information et de Communication) à animer un séminaire de pré-rentrée pour les élèves de première année de prépa sur le fonctionnement de leur mémoire et les méthodes de travail à privilégier pour se préparer aux concours de recrutement de l'Armée. En accord avec le Colonel Châtillon, qui était alors chef de corps du LMAix, les sciences cognitives faisaient déjà depuis quelques mois l'objet d'une réflexion dans le cadre du projet d'établissement du lycée : des ouvrages sur la question avaient été mis à la disposition des enseignants et des élèves.

Certains professeurs avaient demandé à être présents lors de cette journée de conférence. C'est ainsi que Séverine Gaspari, professeure de Lettres/Culture Générale des ECO1 a pris contact avec M. Collin. Cette enseignante s'est formée en janvier et février 2018 aux outils cognitifs, grâce au MOOC ( Massive Open Online Course) « Apprendre et enseigner avec les sciences cognitives », proposé par la plateforme FUN des Universités de Paris. Avec l'aide de M. Collin, quelques expérimentations ont ensuite été mises en place dans le cadre du cours de Lettres/Culture Générale en ECO1. Et des échanges au sein de l'équipe ont amené l'ensemble des enseignants, économie, mathématiques, philosophie, anglais, espagnol, allemand, et italien à s'intéresser aux expérimentations en cours. L'idée de créer une Cogni'Prépa en ECO1 est alors née.

2- Mise en œuvre de la Cogni'Prépa

Le Général Liot de Norbecourt, invité à un colloque de fin d'année sur les pratiques des enseignants au LMAix a été séduit par la présentation des expérimentations de cogni-éducation proposées en Lettres. Il a approuvé un budget permettant l'extension de l'expérimentation à toutes les matières à compter de la rentrée 2018. Ce dispositif a ensuite été validé et prolongé par son successeur, le Général Maury.

Plusieurs actions ont été menées cette année-là. Comme dans tout projet de cogni-éducation, le premier objectif a été de permettre aux élèves de découvrir le fonctionnement de leur cerveau. Les enseignants ont ensuite mis en place des pratiques d'évaluation croisées, permettant, dans un cours de tester la mémorisation sur les contenus d'autres matières. Une grande attention a été prêtée aux méthodes de travail des élèves, avec l'aide du chef de section qui a prolongé, à l'internat, les actions des professeurs. Les élèves ont appris à fragmenter leur temps de travail par matière, à faire alterner les exercices physiques et intellectuels, à multiplier les modes de mémorisation, à maîtriser leur courbe de l'oubli pour s'approprier, dans la durée, les contenus nécessaires à leur réussite aux concours. Un autre chantier a été de modifier la relation des élèves à l'échec, de les amener à concevoir l'erreur comme une étape nécessaire de leur progression, et d'intégrer l'esprit critique à leurs processus d'apprentissages. La mise en place de groupes de tutorat (trois à quatre élèves par enseignant) a permis de tisser avec les enseignants des liens débarrassés des enjeux de l’évaluation pédagogique : dans le cadre du tutorat, l’enseignant apparaît comme une aide pour mieux s’organiser, discuter de ce qui ne va pas, trouver des solutions aux problèmes les plus divers, ou juste une oreille attentive permettant à l’élève de démêler lui-même certaines situations. Dernier point, les recherches actuelles montrent que l'appropriation des savoirs est accrue quand la transmission se fait par les pairs, en l'occurence ici les camarades de classe. Toute l'équipe a donc cherché des moyens d'amener systématiquement les élèves à travailler en équipe, et à s'entraider. Un séminaire de trois jours en octobre 2019, reconduit en octobre 2020 a permis de jeter les bases de cette structure collaborative.

3- Une reconnaissance inattendue

À l'initiative de la DRHMD, et sous l'impulsion du Colonel Châtillon, le projet de Cogni'Prépa est entré dans la compétition pour le Prix de l'Innovation Pédagogique du Printemps des Universités d'Entreprise. En lice contre de grandes entreprises, comme Canal + ou EDF, l'Armée s'est vu décerner ce prix. Le jury composé d'une quinzaine d'entrepreneurs et de professionnels de la formation a déclaré avoir retenu ce projet — au budget et aux dimensions modestes — en raison du caractère véritablement novateur de la démarche : les classes préparatoires sont en France une institution qui contribue largement à former les futurs dirigeants de la nation, mais qui laisse souvent un souvenir pénible à ceux qui y sont passés. Le jury a salué la volonté d'une poignée de décideurs et d'enseignants de transformer l'expérience des classes prépa. Mais surtout, le jury a souhaité récompenser la volonté de l'Armée française de bouleverser, de moderniser la relation que la nouvelle génération entretient avec le savoir, et d'optimiser les capacités d'adaptation des futurs officiers et dirigeants français.

4- S'ouvrir sur l'extérieur : communiquer et nourrir l'expérience

L'équipe de Cogni'Prépa, représentée par une enseignante et deux militaires, a tenu un stand au Forum des Sciences Cognitives qui s'est tenu en avril 2019 à la Grande Halle de la Villette à Paris. L'équipe a également présenté, à l'occasion d'une conférence d'une heure, l'expérimentation en cours. C'est à cette occasion que Jean-Luc Berthier a validé l'appellation Cogni'Classe® pour ce projet.

Deux enseignants de l'équipe d'ECO1 sont également allés présenter le projet à l'occasion d'un séminaire passionnant sur les innovations pédagogiques qui s'est tenu à l'École des Pupilles de l'Air de Grenoble, à l'automne 2019.

Pour finir, le Colonel Lhomme, qui a pris le commandement du LMAix à la rentrée 2019 et Séverine Gaspari ont été admis au D.U. (Diplôme Universitaire) de Neuro-Éducation que vient de créer l'Université de Paris Descartes, sous la direction des grands chercheurs actuels dans ce domaine, Olivier Houdé, nouvellement élu au Collège de France et conseiller ministériel, et Grégoire Borst, qui est à la tête du Laboratoire de Recherches LaPsyDé. Cette formation — pour partie à distance, partie en présentiel — présente tous les aspects clefs des avancées actuelles en matière de neurosciences appliquées à la pédagogie. La première moitié de la formation est essentiellement technique, mais la seconde partie s'oriente vers les enjeux socio-culturels et politiques de la neuro-éducation, et explore les moyens pratiques de transformer la pédagogie contemporaine, et les obstacles inévitables que rencontrent les pionniers dans ce domaine.

Le Colonel Lhomme et Madame Gaspari, enseignante pilote du projet Cogni'Prépa ont tous deux obtenu leur DU.

5- Premier bilan

L'année 2019-2020 a été compliquée par les mesures de confinement. Mais l 'équipe d'ECO1 a pour l'instant maintenu l'essentiel des démarches initiées en 2018.

Une question importante est à présent la capacité à évaluer le succès du programme mis en place. Le DU de Neuro-éducation a fourni quelques outils, et il serait de ce point de vue intéressant que l'Armée s'engage dans un protocole de recherches, en collaboration avec le laboratoire LaPsyDé par exemple. Les méthodes d'imagerie cérébrale actuelles permettent, sur la base de protocoles rigoureux, d'évaluer et de cibler les modifications que certaines pratiques provoquent dans le cerveau des apprenants.

Mais il existe déjà des éléments d'appréciation de la réussite du dispositif mis en place en ECO1. Les limites pour commencer, sont que les classes prépa sont exigeantes, et demandent aux enseignants un énorme travail : le désir d'expérimenter suppose d'avoir du temps, et des ressources pour fabriquer du matériel pédagogique adapté, et croiser les pratiques entre collègues, or il est parfois difficile de concilier cette activité à long terme avec les exigences immédiates du service. Les expérimentations restent de plus prudentes, car l'objectif essentiel est la réussite des élèves. La réalité est heureusement que les sciences cognitives valident bon nombre de pratiques déjà en place : les enseignants n'ont pas attendu les neurosciences pour apprendre leur métier. Mais certaines pratiques en revanche, se trouvent invalidées. Et surtout, plus la connaissance du cerveau est fine, plus l'apprenant maîtrise ce qui lui arrive lorsqu'il apprend, plus il devient efficace, rapide, fiable et performant.

Un premier bilan peut s'appuyer sur les points suivants : les retours collectés auprès des élèves sont positifs ; les enseignants observent l'efficacité de certaines pratiques, qui sont plébiscitées par toute l'équipe ; l'ambiance de classe est tonique. Et, autre signe peut-être d'une expérimentation prometteuse, le passage à l'enseignement à distance, dans le cadre du confinement lié à la pandémie du Covid-19 s'est fait en douceur, et de manière extrêmement dynamique et efficace dans cette classe d'ECO1. Le fait est que le territoire occidental qui apparaît actuellement comme ayant le mieux géré le passage à la scolarisation à distance se trouve être le Québec... qui est aussi à la pointe des innovations en matière de neuro-éducation.

Dernier point, enfin, on peut noter la réussite des 3/2 issus de la première Cogni'Prépa à l'occasion du très particulier concours 2020, dans lequel seules les épreuves écrites et sportives ont pu avoir lieu. De là à conclure que l'expérimentation en matière de neuro-éducation est porteuse de solutions pour un avenir que nous ne sommes pas tout à fait capables de prévoir ni de maîtriser, il n'y a qu'un pas.

Le bilan de la Cogni'Prépa LMA est donc positif. L'aventure se poursuit pour l'année scolaire 2020-2021, sous l'impulsion de la nouvelle équipe composée du Colonel Lhomme, désormais diplômé en Neuroéducation, et de Madame Richard-Brun, Proviseure. L'objectif est de systématiser certaines pratiques, d'optimiser le croisement des disciplines, en tenant compte des retours d'élèves, qui regrettent que la dimension « cogni » ne soit pas toujours assez approfondie. Dans le cadre du nouveau projet d'établissement du LMA, enfin, la Cogni'Prépa se concentrera également cette année sur l'amélioration des performances à l'oral, et le développement de l'éloquence et de l'assertivité, enjeux majeurs de la réforme du lycée, et compétences clefs dans la cadre des oraux de concours pour les élèves de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles.

Séverine Gaspari, Lycée Militaire d'Aix-en-Provence, Mars 2020

[1] Sciences visant à comprendre les mécanismes aussi bien physiologiques que réflexifs de la pensée et de la connaissance.

[2]Concept déposé par le chercheur et spécialiste de Cogni'Éducation, Jean-Luc Berthier. Jean-Luc Berthier nous a fait l'honneur, en avril 2019, de valider l'appellation Cogni'Prépa pour l'ECO1 du LMAix.

Le gouverneur de Marseille, le général de corps d'armée Pascal FACON était en visite de commandement mercredi 1er février.

Il a pu rencontrer l'ensemble des personnels et élèves du LMA. Le général FACON a pu vérifier la réputation d'excellence du lycée.

Ce vendredi 27 janvier, une délégation d'élèves de CPES du LMA s'est rendue sur le site du camp des Milles pour commémorer les victimes de la SHOAH.

Les plus hautes autorités de la région et du département étaient présentes. Excellente tenue de nos élèves.

I

Copyright © 2020 RH-Terre, Tous droits réservés - Mentions Légales